『CONNECT+』Vol.6:特別インタビュー

- その他のテーマ

- CONNECT+

掲載日:2024年7月8日

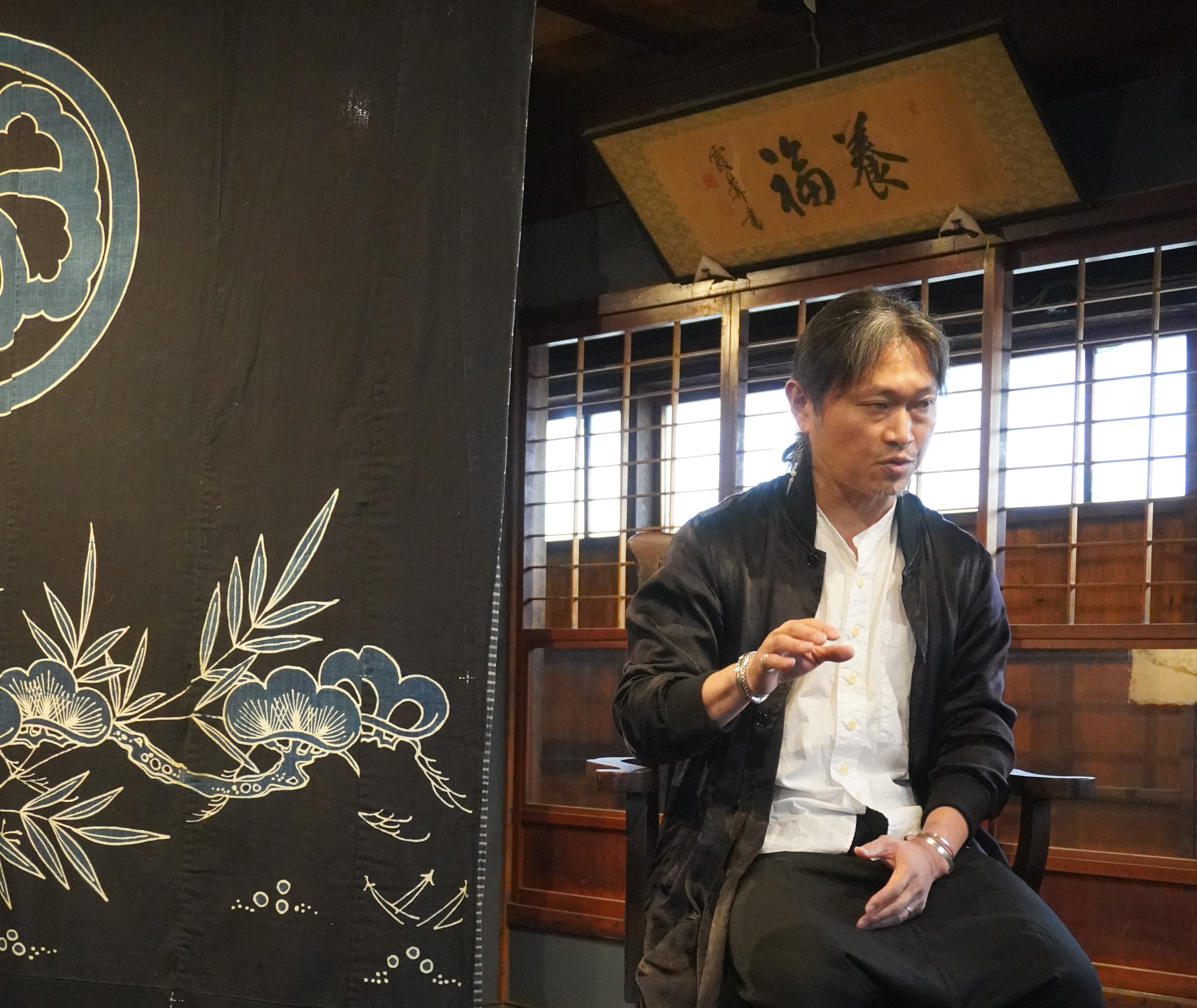

ローカルの固定概念を溶かしていく

秋田の奥地に世界中からセレブが集まる

公式HPを開くと、にこやかに微笑む外国人女性や本格的なコース料理の写真が目を引く。

外国語にも対応しており、創業150年を超える味噌醤油醸造元のサイトだとは、一見しただけではわからないだろう。

秋田県湯沢市。仙台市から車で3時間、東京からは6時間かかる。県東南端の県境にあるこの場所で、ヤマモ味噌醤油醸造元(以下、ヤマモ)は江戸時代末期から商売を続けている。

決してアクセスが良いとは言えないにもかかわらず、ラグジュアリートラベル誌『Conde Nast Traveller December 2023』で「芸術的な食」の特集で取り上げられるなど、海外からも高い評価を得ている。

とはいえ、最初から先進的な路線を走ってきたわけではない。

かつてのヤマモは顧客の9割が地元の一般家庭。

リピーターも9割以上と、まさに「地元に根ざした味噌屋、醤油屋」であった。

ではどのようにして変革を遂げたのか、その裏側を7代目当主の髙橋泰さんに聞いた。

150年の歴史を背負い、伝統を守りつつも変革への道を模索

「家業を継ぐなんてまっぴらごめんだ」

事業承継に関して、このように考える後継者は少なくない。

髙橋さんも同様で、幼少期から家業を継ぐことに対して強い嫌悪感を抱いていたという。

反発心から一度は建築家を志し進学したが、結果的には2つの理由から家業を継ぐことになる。

1つが、継がず潰してしまった場合、一生罪の意識に苛まれるだろうというネガティブな理由。

もう1つのポジティブな理由が、自身のアイデンティを反映できる場なのかもしれないと感じたことだった。

これは建築を学ぶ過程で、「日本古来のものと近代的なものをどう融合するか」に強く惹かれることに気づいたのがきっかけとなった。

この瞬間から、髙橋さんの挑戦が始まる。

過去を反復し、変わらない製法を守り続けることを最大の価値とする「伝統」と、それを嫌悪してきた自分を救い、新しい価値観を生み出したい「変革」との間で長く葛藤した。

「家族や昔からのお客さまに受け入れられないまま新しいことを始めると、必ず誰かが不幸になる。それは避けねばなりません。でも自分の気持ちも無視できない。それならまず、新規顧客を獲得すれば納得させられるはずだと考えました」

2007年に家業を継ぎ、既存顧客の目につかない海外市場を「実験の場」に見立て、自身の感性や企画が受け入れられるか試行錯誤を繰り返した。

パッケージデザインを一新し、ラベルを日英表記に。外国語対応のHPを作成するなどし、経営者である髙橋さん自ら会社全体のリブランディングをおこなった。

その甲斐あって2年目には台湾との取引を開始、5年目となる2012年には、本格的に味噌醤油製品の海外輸出を開始した。

既存顧客をないがしろにしているように見えるかもしれないが、実際は違う。

ヤマモの歴史、先代社長である父や既存顧客の想いを尊重するため、伝統的な醸造方法は変えず、味噌や醤油の味も一切変えない。

過去をリスペクトし守りながら、自分らしさを追求するためのバランスを見つけることに努めたという。

変わらない産業は衰退する。新しさ、そして自分らしさを追求し続ける

海外展開は好調だったが、それだけでは連綿と受け継がれてきた伝統や文化を十分には伝えられない。

そう考えた髙橋さんは、外から人を呼び込む方向へとシフトする。

創業当時からある建物の魅力を保ちつつ、大々的にリノベーションをおこなったのだ。入り口にはビビットカラーの現代アートを飾り、机や椅子はアンティーク家具を配置。

醸造所併設のカフェレストランを新設し、仏間をそのイートインスペースに改築した。

これには当初両親も驚いたというが、結果的に周囲からは好意的に受け取られ、海外からも多くのお客が訪れるようになった。

ヤマモという企業単体だけでなく、地域全体の活性化にも寄与したのだ。

レストランでは、髙橋さんが10年に及ぶ試験醸造の末発見した酵母「Viamver®(ヴィアンバー)」を用いた料理を提供。

地元の食材と組み合わせた本格的なコース料理が世界的にも高い評価を受けたのは、前述の通りだ。

一方、伝統をリスペクトすることも忘れない。

醸造の様子を見学できる蔵の空間全体を用いたファクトリーツアーの実施や、蔵元の歴史にまつわる作品を展示するギャラリーを新設するなど、ヤマモの全てがさながら、ひとつのアート作品のように構成されている。

こうした取り組みの背景には、「どんなに優れた産業があっても、それだけで課題解決はできない」という思いがあるという。

どんなに伝統があり、良い商品をつくり続けても、そのままでは衰退していく。

この課題のひとつの打開策として髙橋さんは、芸術へのリスペクトを掲げる。それはつまりデザインであり、アートだ。

芸術と産業、つまりものづくりは遠いところにあるようでいて、実は芸術なくして産業は成り立たない。

芸術と美しく融合してこそ、産業はより栄えると髙橋さんは考えている。

このことから、社員教育ひとつとっても、ヤマモにふさわしいビジュアルであることを徹底しているという。

例えばパフォーマンス集団として、ひとつの作品を一緒に作り上げていく感覚なのだ。

東北はコンテンツの宝庫であり、可能性は無限大に広がる

とはいえ、AIが簡単にデザインを生成できる今の時代、デザインを最上位に置いたプロダクトは次第に廃れていく。

重要なのは、ルーツや宗教などの精神的な要素だと髙橋さんは指摘する。

代替できず、変わらないものだからこそ、本質的な価値を持ち続けるのだ。

「それを信じて続ける作り手と、その価値を認める人は必ず存在します。『ローカルだから戦えない』という固定概念を取り払い、情熱を持って継続することで、産業は持続します」

東北は特色ある文化資源が溢れる、コンテンツの宝庫だ。

デザインや見せ方を少し工夫し、情熱を持って続けることで可能性は無限大に広がる。

ヤマモは東北の先進事例でありモデルケースとして、我々の行く道を明るく照らしてくれている。

インタビューの全編動画を会員限定で公開中!

▼ご興味のある方はぜひご覧ください

▼ スピンオフ動画も公開中!

『CONNECT+』ではいろいろな情報を発信していきます。

会員登録は無料ですので、まだの方はぜひこの機会にご登録ください!

|

<サービス提供者について> |