『CONNECT+』Vol.14:特別インタビュー

- 地域活性化・地域課題解決

- イノベーション・共創

- CONNECT+

- 東北・新潟の地域活動や社会貢献活動に参加したい

掲載日:2025年7月4日

400年の伝統に新たな革新を。職人の神業をAIへ

「10か月待ちの鉄瓶」—南部鉄器を変えた“あかいりんご”の秘密

2020年、岩手県のkanakenoが手がけた南部鉄瓶「あかいりんご」は、「第3回三井ゴールデン匠賞」と「モストポピュラー賞」を同時に受賞し、全国に注目を集めた。愛らしいフォルムに加え、「軽さ」や「IH対応」といった現代的な機能を兼ね備えた本作は、南部鉄器の常識を覆す革新作として、現在では約10か月待ちという人気を誇る。

ZOZOTOWN創業者・前澤友作さんも魅了されたこの一品は、暮らしの中に自然と溶け込むことを前提に設計されており、従来の「特別なもの」という南部鉄器のイメージを刷新した。

しかし、kanakenoが目指すのは、製品開発だけにとどまらない。代表の田山貴紘さんは、「現代の名工」とも称される父の技術に論理的な裏付けがあることに着目し、従来の「見て盗む」職人教育の在り方に一石を投じている。

若手職人が「あかいりんご」の全工程に関われるように体制を整え、さらにその工程をAIで解析・可視化するという、伝統とテクノロジーの融合に挑戦しているのだ。

「伝統の継承」に新たな可能性を見出したkanakenoは、伝統工芸の世界をどう変えようとしているのか。その本質に迫る。

「三井ゴールデン匠賞」を受賞した「あかいりんご」

「おまえ、なに勝手なことやってんだ」

変革の芽がまかれたのは、約10年前のこと。東日本大震災を機に、元営業マンだった田山貴紘代表は地元・岩手にUターンし、父である伝統工芸士・田山和康さんに内緒で「kanakeno」を設立した。設立当初、父からは「修行の身で、なに勝手なことやってんだ」と厳しく叱責されたという。

しかし、田山代表には、職人じゃなかったからこそ、見えた景色があった。「営業の経験を通じて、南部鉄器の本当の価値がどこにあるのかを知り、世の中にその良さをどう伝えるべきか考えるようになった」と語る。

モノづくりだけに専念する職人の枠を越え、新たな目線を持っていたからこそ、彼には伝統工芸が「売れないから衰退している」のではなく、「届くべき人に届いていない」とはっきり見えていたのだ。

自身のルーツである南部鉄器にあらためて価値を見出し、「営業すれば売れる」という確信のもと、低迷していた業界に飛び込んだ。逆風のなか、ホームページの立ち上げ、中国市場の開拓、アフターサービスの強化など、業界では前例の少ないアプローチを実行。その結果、売上は設立当初の6倍にまで伸びた。

こうして「kanakeno」は、「職人の世界」から外に開いた存在として確かな意義を示し、伝統工芸のあり方そのものに一石を投じることとなった。

だが、田山代表の新たな挑戦はそれだけでは終わらなかった──。

南部鉄器を制作している様子

修業期間をわずか3年に。職人の定義を再構築

一人前の職人になるには、経験と勘を培うために長い年月が必要とされる。そんな中、父のもとで修行を積む田山代表はあることに気づいた。

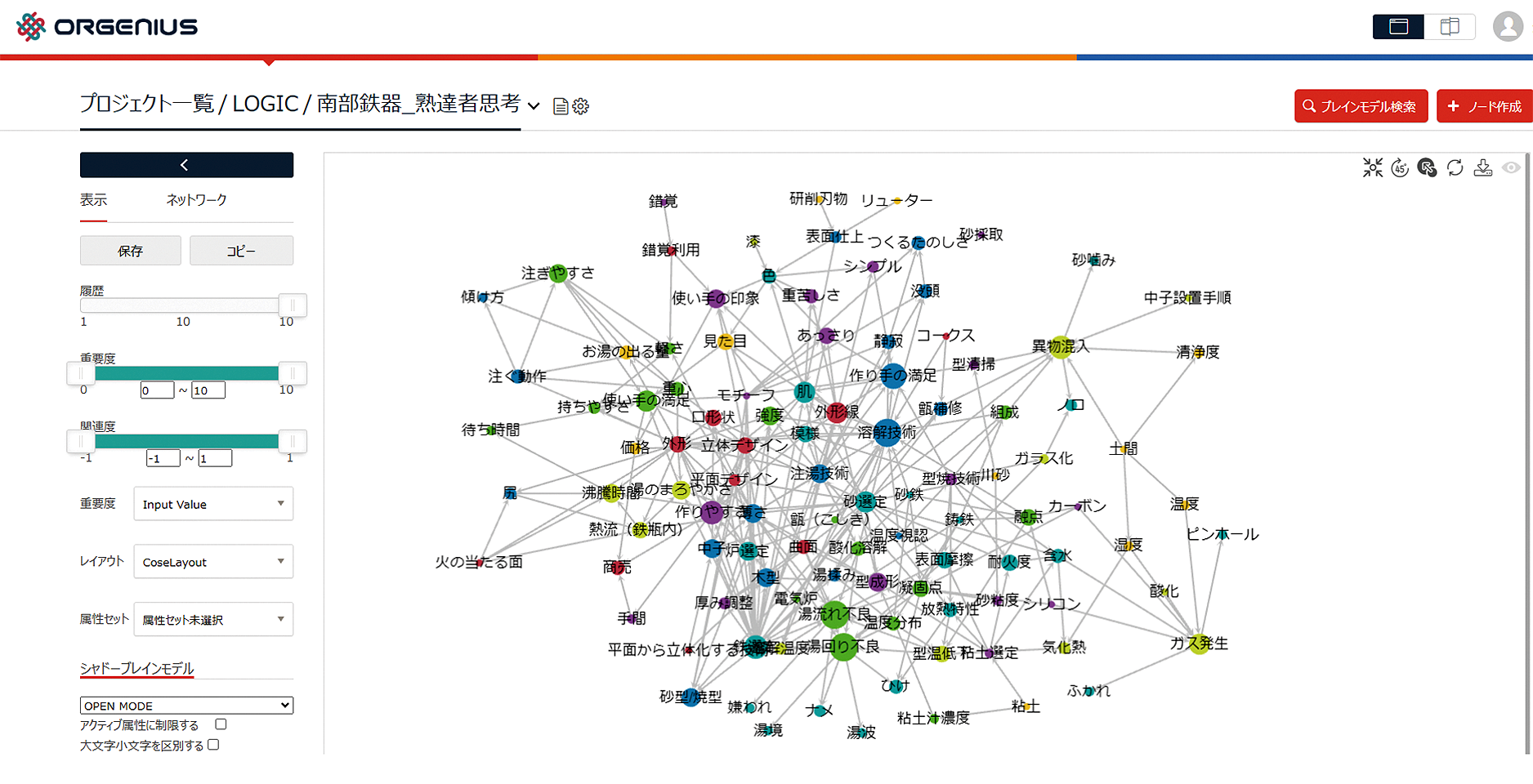

「一見、感覚に頼っているように見える職人技にも、実は高い再現性と体系性がある」ということだ。長年「見て盗め」とされてきた伝統工芸の技術を、田山代表は単なる感覚ではなく、再現可能なデータとして根本から捉え直した。

現代の名工である父・田山和康さんの動きやリズム、道具の扱い方や力の入れ具合などを細かく観察・分析し、これまで言語化されてこなかった熟練の技が明確な「知識」として可視化されたのである。

この詳細なデータこそが、kanakeno独自の「AI師匠」構築の基盤となった。新人職人は「AI師匠」から基礎技術の核となる部分を効率的かつ正確に学べるようになった。従来であれば何十年もかかった基本動作を、AIのフィードバックを通じて短期間で習得できるのだ。

この仕組みは、伝統工芸の職人育成における高い参入障壁を取り除き、志ある若者がより早く技術を身につけることを可能にする革新的な挑戦だ。 育成期間はわずか3年にまで短縮され、若手職人は基礎習得後に自身の創造性や個性を追求する「破」「離」の段階へと、より早く移行できるようになった。

また、人気商品の「あかいりんご」の製造全工程に若手職人が携わることで、実践的な経験を積ませ、多様な職人の輩出を目指している。このAIを活用したロジカルな育成法は、伝統工芸の未来を切り拓く、新たな扉を開く試みと言えるだろう。

職人の暗知黙をデータ化した「AI師匠」

「砂場」から、工芸品を日常の場へ

「重くて錆びやすい南部鉄器を、もっと社会と近い存在にしたい」 ──そう語る田山代表は、これまで日常生活から切り離され、“特別な存在”として扱われてきた伝統工芸品を、より身近で使いやすい日用品へと再定義した。

その象徴が、2023年2月に盛岡市中央公園内にオープンしたカフェ併設の店舗「shop & gallery SUNABA(砂場)」である。公園というパブリックな場を選んだのは、敷居の高かった伝統工芸を、誰もが気軽に立ち寄れる開かれた空間へと変えたかったからだ。

店名「砂場」には、子どもたちが砂遊びを通じて自然に交流するように、来訪者同士が自由に交流し、新たな価値が生まれる“共創の場”にしたいという願いが込められている。カフェでは南部鉄器で沸かしたまろやかな白湯を提供しており、その美味しさを通じて来店者が南部鉄器の魅力を実感し、自ら伝えたくなるような体験を設計している。また、「サプリメント調理器具」という新しいコンセプトも提案している。

これは南部鉄器を単なる伝統工芸品としてだけでなく、現代の健康意識や暮らしのニーズに応える“生活に欠かせない実用的な道具”として位置づける試みだ。

こうした取り組みは、伝統の技術と現代のライフスタイルをつなぐ架け橋となり、南部鉄器をより身近で日常的に使われる製品へと進化させている。

「10年後には、ほかの伝統工芸の職人たちと共創できる場としても機能してほしいですね」 田山代表はそう未来を見据えている。

「shop & gallery SUNABA(砂場)」南部鉄器で沸かした白湯を提供している

テクノロジーと人の交差点

田山代表の話を聞いて実感するのは、伝統とは「変わらないこと」ではなく、「変わり続ける勇気」の積み重ねなのだということ。 南部鉄器という400年続く文化も、次の世代に渡すには“つくり手が減っている”という根本的な現実に向き合わなければならなかった。

そこで田山代表は、父の熟練の動きを徹底的に分析し、暗黙知だった職人技をAIによって「言語化」し「体系化」した。これは伝統工芸の枠を超えて、多くの企業が直面する「技術の属人化」「後継者不足」「育成の非効率」といった構造課題に通じているのではないだろうか。

経営とは、人と組織を持続可能な形で回す設計行為でもある。にもかかわらず、「あの人にしかできない」業務が会社を支えているとしたら、それは企業として危うい。技術がブラックボックス化され、現場が疲弊し、引き継ぎも育成も進まない。

これは、熟練工だけでなく、営業、製造、事務、どの部署でも起こりうる、 これから地方が抱える「継承不能」という問題につながると示唆する。kanakenoの「AI師匠」は、そのブラックボックスを開き、誰もが再現できる仕組みへと変換した。そして、余力を持った職人たちが創造的な仕事に集中できる環境を整えた。

AIの導入は、効率化だけが目的ではない。“人を置き換える”のではなく、“人の力を解放する”ための手段、「共創の相棒」として利用できるのではないか。

こうした構造改革に挑む田山代表の姿勢には、変化を恐れず、自らの手で未来を設計しようとする経営者の本質がある。 伝統工芸の世界が変われるなら、自社も変われる。そう思わせてくれるのが、テクノロジーと人の共創によるこの挑戦だ。

左から トークネット太田・「kanakeno」代表 田山 貴紘様・トークネット若生

インタビューの全編動画を会員限定で公開中!

▼ ご興味のある方はぜひご覧ください ▼

『CONNECT+』ではいろいろな情報を発信していきます。

会員登録は無料ですので、まだの方はぜひこの機会にご登録ください!

|

<サービス提供者について> |