『CONNECT+』Vol.14:地域企業の突破口

- 地域活性化・地域課題解決

- イノベーション・共創

- 東北・新潟の地域活動や社会貢献活動に参加したい

- CONNECT+

掲載日:2025年7月4日

地域企業の突破口

~共創からはじまるInnovation~

「共創」は企業にどんな変革をもたらすのでしょうか。

地域企業が成長し続けるためには、異なる企業や産業の枠を越えて「共創」し、新しい価値を創出することが求められます。

「地域企業の突破口」では、東北の企業や自治体の先端共創事例を特集していきます。

CASE14 ジビエ × ツーリズムで町がよみがえる

高収益ハンター

岩手県大槌町、山あいの静かな集落に料理人たちの舌をうならせるジビエブランドがある。

兼澤幸男さんが社長を務めるMOMIJI株式会社は、儲かることが難しいとされるジビエ業界で、年商9,000万という黒字化したビジネスモデルを実現。展開する鹿肉ブランドは、産直サイト「ポケットマルシェ」でブランド牛肉に並ぶ売上を達成し、高品質な美味しさで首都圏のレストランなどが使用するほど。

食肉加工・販売の他、体験型ツーリズムや若手猟師の育成までを手掛ける「大槌ジビエソーシャルプロジェクト」を展開。復興庁主催「『新しい東北』復興ビジネスコンテスト2020優秀賞」、「ジャパンSDGsアワード特別賞」など、地方創生の先進モデルとして高く評価されており、地域資源の可能性を切り開き、害獣から「まちの財産」への転換に挑んでいる。

MOMIJI株式会社 代表取締役 兼澤幸男さん

プレミアム戦略

MOMIJIが取り扱う「大槌ジビエ」は、「野性味の強い肉」と敬遠されてきたジビエのイメージを覆す。首都圏のレストランでも高い評価を受け、ふるさと納税や産直サイトでもリピーターを獲得している。

その秘密は、徹底した品質へのこだわりだ。「MOMIJIクオリティ」という独自の厳しい基準を設定し、捕獲から加工までのプロセスを一貫して管理。3歳以下の雄・4歳以下の雌のみと個体を選定、捕獲後素早く血抜きをし、1時間以内に自社工場で処理を行うことで、肉の旨味や柔らかさ、臭みのなさを最大限に引き出している。

また、加工品においても、兼澤社長自ら試食を重ね、常温保存が可能でありながら美味しさを損なわない製品開発を追求している。

兼澤社長は「おいしいジビエを届けたい」という強い想いを原動力に、実現に向けた行動を重ねた。自らの足で飲食店を訪れてシェフたちに直接売り込みを行い、「借金して始めた事業で、どうしてもこのお肉を街の名物にしたい」と熱意とともにその品質を伝えてきた。

その味に惚れ込んだシェフが、別のシェフを紹介。彼のこだわりに触れた料理人たちは「MOMIJIの鹿肉を知ってから、他の肉に戻れなくなった」と語るシェフもいるほどだ。

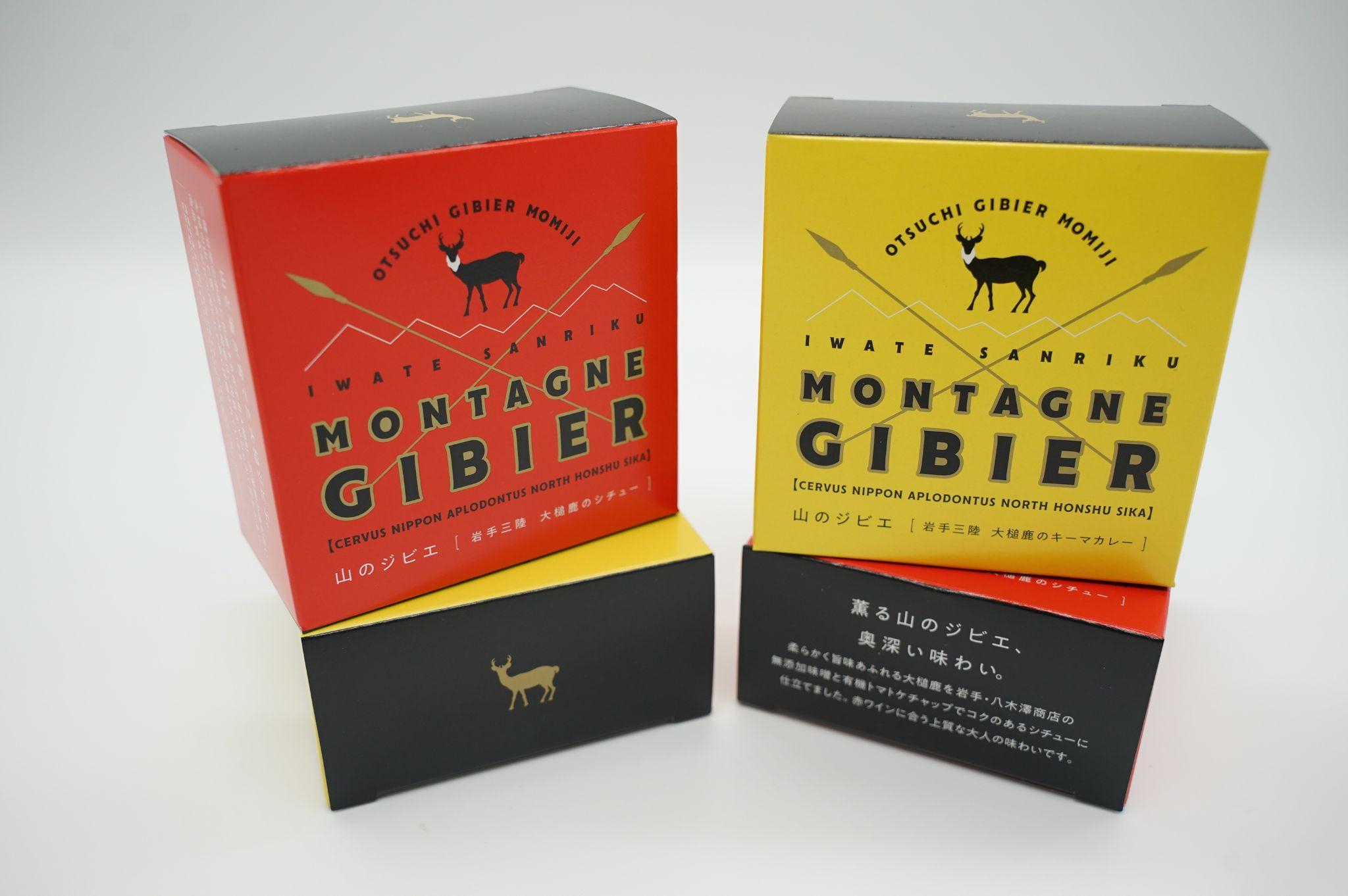

さらに、一般消費者への展開としてECサイト販売にも注力している。ポケットマルシェにストアを開設し、精肉のみならず、他のジビエ事業者が手を出してこなかった加工食品の領域にも展開。ジャーキーやシチュー缶詰など、多彩な商品を提供している。

「ジビエを特別なごちそうではなく、“身近なプレミアム”にしたい」と語る兼澤社長。こだわりの品質と販路の多様化によって「選ばれるジビエ」を誕生させたMOMIJI。地方の一企業が今、食の最前線を静かに揺るがしている。

岩手ぅんめぇ~もん!!グランプリ2022優秀賞「大槌鹿のコク旨シチュー缶」

ジビエサイクル

害獣を財産に変える――。ジャパンSDGsアワードで特別賞を受賞した「大槌ジビエソーシャルプロジェクト」は、捕獲から加工・流通、さらには教育や観光までを一体化させた、地域循環型の取り組みである。

「農作物被害対策のため駆除された鹿肉を捨てるのはもったいない」という想いをきっかけに、町民、行政、運営事務局を担う株式会社ソーシャル・ネイチャー・ワークスと一体となって始動した、官民連携の協働事業だ。

鹿による岩手県での農作物被害は年間2億円にものぼる。一方で、高齢化によりハンターは減少し続ける。このような、ジビエにかかわる課題を解決するため、兼澤社長は「大槌ジビエ勉強会」を開始。

地域住民、猟師、飲食業者、行政職員など多様な関係者が参加し、2年半にわたって40回以上もの議論を重ねて構想を練り上げた。想いを同じくする人々が集まり、2020年に「大槌ジビエソーシャルプロジェクト」が発足した。

その取り組みの中で、ジビエ事業を持続的なものにするため、捕獲から食肉加工・販売、流通、ツーリズム、次世代ハンターの育成において一貫した「大槌ジビエサイクル」を構築した。

捕獲された鹿が食品やクラフト製品として流通するだけでなく、ジビエツーリズムとして観光や教育にも展開。狩猟や解体の現場を体験し、命の大切さや自然との共生を学ぶ場となっている。

若手ハンターの育成と雇用の場としても機能しており、プロハンターとの狩猟同行ツアーは、1人2万円という価格ながらも好評を博する。このツアーは、鹿1頭あたりの価値を3倍に高めるだけでなく、宿泊や飲食の需要を生み出し、町全体への経済波及効果をもたらしている。

多様な立場の人々が手を取り合うことで、単なる害獣駆除にとどまらず、地域資源を最大限に活かした循環型の仕組みが生まれた。課題を価値へと転換するモデルとして、人口1万人の小さな町に新たな産業の光をもたらしているようだ。

狩猟の瞬間は緊迫した空気が流れる

都市と地方をかき混ぜる

そんなMOMIJIの成長を支えているのは、行政を含む地域との深いつながりである。震災後、原発事故の影響で大槌町のジビエ肉には出荷制限がかかっていたが、町長の協力により解除を実現。これにより、地元で獲れた鹿肉の流通が可能となり、事業の第一歩が切り開かれた。

地元の猟師たちとの信頼関係も、もうひとつの重要な土台だ。彼らの存在は、後継者教育には欠かせない。当初、ベテラン猟師たちは「よそ者」を受け入れることに懐疑的だったが、対話を重ねる中で「地元のため」という想いを同じくし、担い手育成のためにベテランたちから若手への技術や経験の伝承が行われている。

一方で、町内に若手人材は少なく、担い手確保には課題があった。そこでMOMIJIでは、地域おこし協力隊制度を活用し、都市部からの移住者をスタッフとして迎え入れた。現在、社員12名のうち11名が県外出身者であるというから驚きだ。異なる経験や価値観を持つ人材たちが、地域に根を下ろしながら活動を続けている。

兼澤社長が共感するのは、ポケットマルシェ代表・高橋博之氏が掲げる「都市と地方をかき混ぜる」というミッションである。MOMIJIのチームはその実践例そのものではないだろうか。

地方における産業の持続可能性は、地域の中だけで完結するものではない。外からの視点を柔軟に取り入れ、内にある資源と結びつけることが、新たな価値を生み出している。

おおつちこども園の遠足の様子

課題が財産

ジビエは儲からない。MOMIJIの挑戦は、そんな常識を覆してきた。単なるビジネスにとどまらず、野生動物管理、教育、観光といった複数の領域を横断しながら、地域にとって本当に必要な仕組みへと進化してきた。

「限りある地域の資源を最大限に活かした町おこしを、次世代の子供たちに伝えたい」との言葉からは、地域に根差した産業を育てるだけでなく、地域の未来を担う人材を育んでいくという意思がにじむ。

「奪った命は、価値あるものに変えて届けたい」害獣駆除から始まった事業は、そんな想いとともに、地域資源を活かした観光・教育・移住と雇用の複合的な価値創出へと展開した。そこには、町民の声に耳を傾けた行政、若手の育成に手を貸したベテラン猟師、運営の土台を支えるパートナー企業、そして地域に移り住んだ多様な人材たちの姿があった。

MOMIJIが成功させたのは、“ジビエ”という素材を通して、多様な立場の人々が手を取り合い、持続的に価値を循環させる「共創型エコシステム」と呼べるかもしれない。

大槌町にとどまらず、岩手県、そして他県との連携に広がったら、と想像する。大槌ジビエソーシャルプロジェクトには、まだまだ大きな可能性が秘められているのではないだろうか。「課題は財産になる」と証明した大槌町の挑戦は、地方創生のまだ見ぬ可能性を私たちに示している。

「MOMIJI株式会社」の集合写真

インタビューの全編動画を会員限定で公開中!

▼ ご興味のある方はぜひご覧ください ▼

『CONNECT+』ではいろいろな情報を発信していきます。

会員登録は無料ですので、まだの方はぜひこの機会にご登録ください!

|

<サービス提供者について> |