『CONNECT+』Vol.10:特別インタビュー

- 地域活性化・地域課題解決

- イノベーション・共創

- CONNECT+

- 東北・新潟の地域活動や社会貢献活動に参加したい

掲載日:2024年12月20日

ユニークな事業で大注目!

『J-Startup TOHOKU 2024』『JAアクセラレーター』第4期に採択され、環境省主催『令和5年度環境スタートアップ大賞』では事業構想賞を受賞。『令和の虎』や『NewsPicks』でもビジネスモデルを絶賛されるなど、注目を集めるスタートアップをご存知だろうか。

秋田県大館市に本社を置く「株式会社TOMUSHI」は、CEOを務める石田陽佑さんが双子の兄と共に20代で起業した。当初はカブトムシを育て、ペットとして販売する事業を展開していたものの、カブトムシを育てる中で得たある気づきからユニークなビジネスモデルを構築。さまざまなビジネスコンテストで高い評価を受けている。

有機廃棄物を資源化、カブトムシエコサイクルの可能性

日本各地に事業拡大中の“カブトムシスタートアップ”を立ち上げた石田兄弟。実は、以前に東京・渋谷でWebマーケティングの会社を起業した過去がある。しかし、利益優先で取り組むうちに失速。故郷から祖父の体調不良の知らせも届き、大館への帰郷を選んだ。

「次は本当に好きなこと、熱中できることを仕事にしよう」と決意し、2019年にTOMUSHIの前身となる株式会社リセット&マラソンを設立。幼少時から大の昆虫好きだった2人は、カブトムシに深い愛情を抱いていた。2人はカブトムシを育て、ペットとして販売するビジネスに着手する。

当初は苦難の連続だった。大切なエサを雑虫に食べられてしまいカブトムシの個体が激減するなど、思うように事業は進まない。試行錯誤を繰り返す中で、地元の農家とのふとした会話がTOMUSHIに転機をもたらした。シイタケ栽培を営む農家から「収穫後に捨てる菌床をエサに使えないか」と提案され、石田さんはその可能性に着目。有機廃棄物をエサに転用する方法を研究し、さらにトライアンドエラーを重ねた。

次第に新たなエサを口にするようになり、育成は軌道に乗り始める。廃棄物を用いたエサでコストを抑えながら、成長スピードが速いカブトムシの種の開発により、飼料として出荷するまでの期間を約4分の1にすることに成功した。

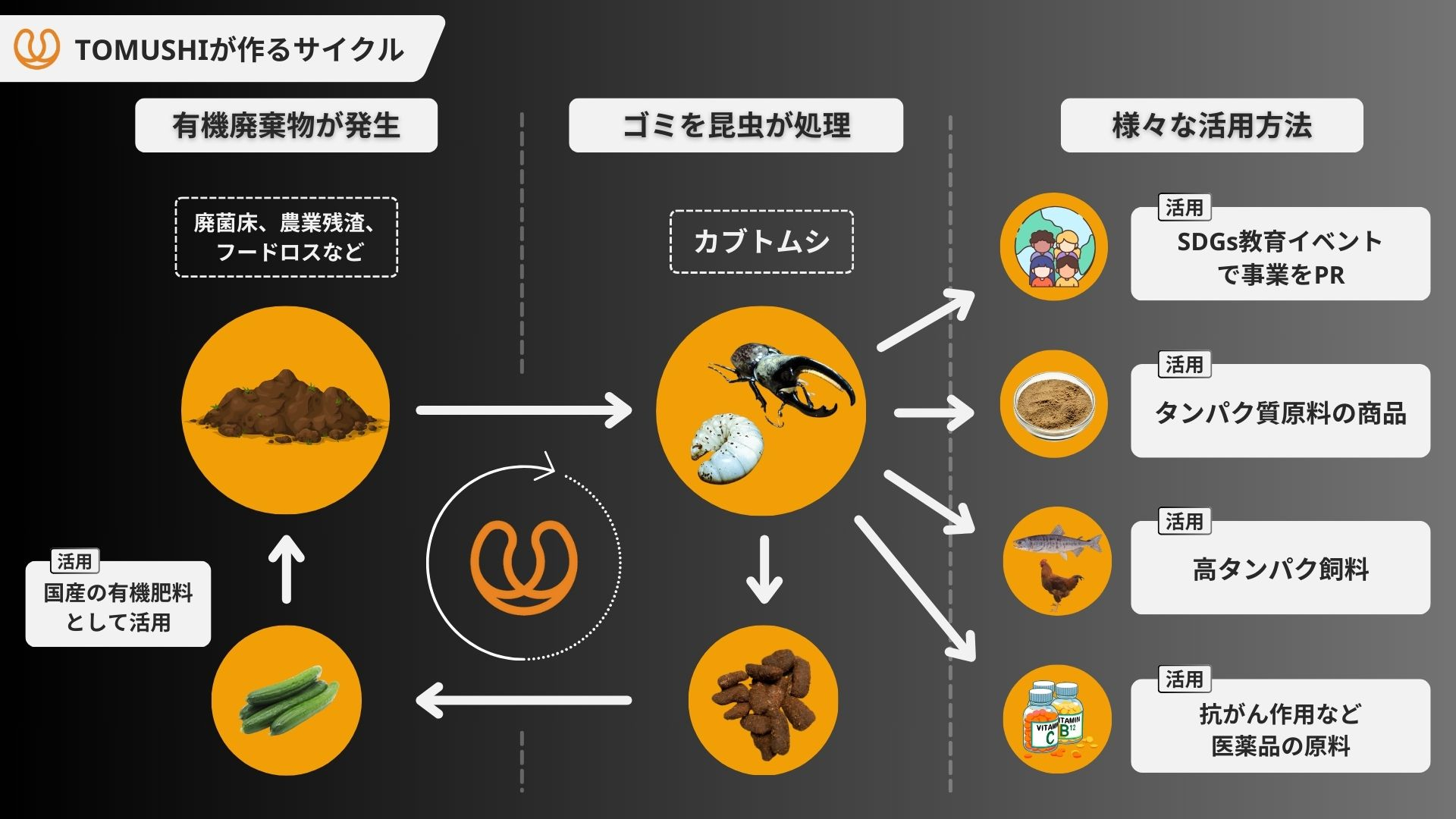

「有機廃棄物によるカブトムシの育成は、環境問題に役立つのではないか」と、石田さんはこれまでに類を見ない事業のイメージを膨らませ続ける。やがて、カブトムシを活用した新たなエコサイクルの構築を柱として、持続可能なビジネスモデルが生まれた。

農業で出る有機廃棄物を原料としたエサをカブトムシが食べ、フンは肥料として、幼虫は飼料として農業・水産業にて活用。立派に育ったカブトムシはペットとして販売する。

TOMUSHIが構築した新たなビジネスは、日本各地に広がっている。

徳島県内の上場企業や大規模きのこ農家の協力を得てカブトムシの育成プラントを建設し、実験を重ねてフランチャイズ展開に乗り出した。各地の農家と共同でプラントを建て、カブトムシの個体と育成ノウハウを提供。農家はTOMUSHIのサポートを受けながら廃棄物をエサに加工し、プラントで育成したカブトムシはTOMUSHIが販売委託を受ける。

売上の7割を農家、3割をTOMUSHIが受け取るレベニューシェアモデルを通じて、農家は産業廃棄物処理の負担を減らしながら所得向上を実現できる。

研究と生産を兼ねるプラント

研究と生産を兼ねるプラント

タンパク質から創薬まで、未来の食と医療

画期的なビジネスモデルを築き上げたTOMUSHIは事業を大きく転換。

類を見ないビジネスは多様なメディアでクローズアップされ、全国200社以上から問い合わせが入るなど大きな反響を呼ぶ。現在は50ヶ所にフランチャイズを展開する中で、JAグループと連携した肥料の開発をはじめ、JR東日本グループや九州電力グループなど、大手企業と協業する機会も増えている。

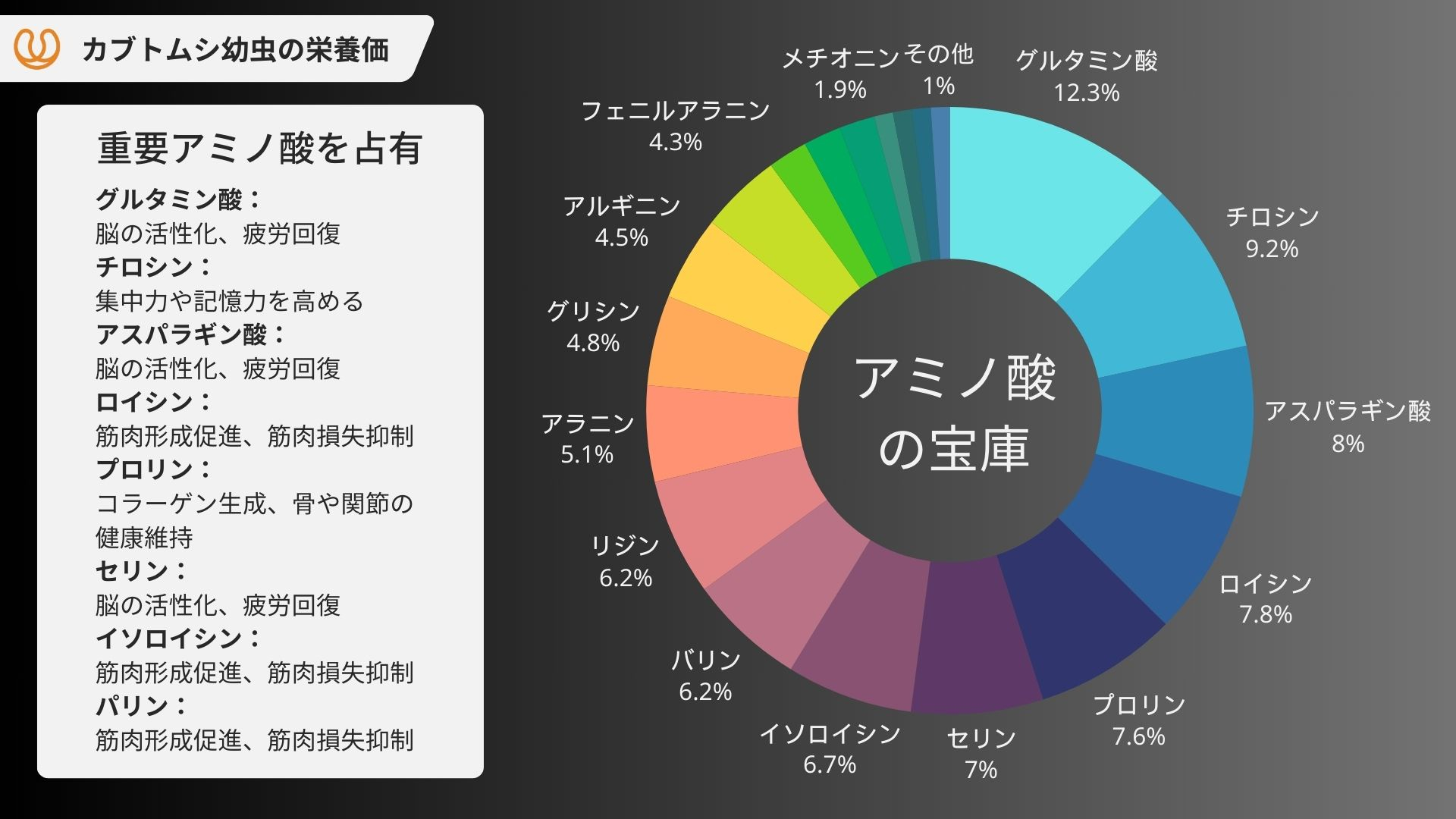

他方では、国立大学の協力を得て昆虫のタンパク質を活用する共同研究も推進。カブトムシの幼虫や生体を研究した結果、カブトムシ幼虫はタンパク質が豊富で、重要アミノ酸の宝庫であるというデータが得られた。

世界の人口は2030年までに約85億人に達し、2050年には1.8億トンものタンパク質の供給が必要といわれている。世界規模で将来的な栄養需給が不安視される中では、カブトムシは大きな役割を果たす可能性がある。

研究では、カブトムシの体内に抗がん作用のあるコルジセピンという成分が多く含まれている結果も出ており、創薬領域でもカブトムシの活用が期待されている。

カブトムシで地方創生、兄弟の地域愛とベンチャースピリット

TOMUSHIが拠点を置く秋田県大館市も含め、地方では人口減少が続いている。石田さんは「地方の起業は難しい側面もある。例えば、各地のプラントを維持するためには持続的に人手が必要だ。TOMUSHIの事業は地域との関わりが深く、各地のまちづくりに貢献したい」と話す。

その言葉を示すように、TOMUSHIは2024年に福岡県大木町と連携協定を締結。2025年4月には福島県田村市内に『TOMUSHI研究所』を設立予定だ。石田さんは「今後は、秋田県北エリア史上初の上場を目指している。地元からチャレンジできる可能性を伝え、東北のベンチャースピリットを盛り上げていく力になりたい」と話す。

福岡県大木町との連携協定締結式の様子

福岡県大木町との連携協定締結式の様子

地域を盛り上げる想いは、双子の兄も同じだ。兄・健佑氏は「大館市に寄与したい」と故郷への想いを深め、現在は全国最年少市長として大館のまちづくりをリードしている。2人の“昆虫少年”は想いを共にして、それぞれの場所で地域の未来を見据えている。

世界の課題を「昆虫」で解決する

「昆虫の力でゴミを資源化し、世界の資源不足を解消する」というビジョンを掲げ、TOMUSHIは積極的に事業展開中だ。石田さんは「今後は世界中にカブトムシの可能性を伝えていきたい」と話す。世界の有機廃棄物は現在年間約100億トン排出され、2050年には270億トンに増加すると推測されている。カブトムシによる画期的なエコシステムが、世界にも確かなインパクトを与える可能性は十分にあるだろう。

幼少の頃に追いかけたカブトムシは、地球を救うヒーローになるかもしれない。

「カブトムシってすごいねと、多くの方々に喜んでいただけることが本当に幸せだ」と、カブトムシへの深い愛情を話す石田さん。世界の課題解決に挑もうとする“カブトムシスタートアップ”が追いかける夢は、広がるばかりだ。

左:石田 陽佑様 右:石田 健佑様

左:石田 陽佑様 右:石田 健佑様

<プロフィール>

石田 陽佑(いしだ・ようすけ)

株式会社TOMUSHI 代表取締役CEO

秋田県大館市生まれ。青山学院大学に入学後、起業を決意し半年で退学。双子の兄・健佑氏と共に東京・渋谷でWeb・SNSマーケティング事業の会社を設立するも頓挫し、祖父の体調不良をきっかけに帰郷。帰郷後はカブトムシへの想いを強め、2019年に故郷で2度目の起業を果たす。カブトムシを軸にした画期的なビジネスモデルは多方面から評価を集め、各地で事業を拡大中。

インタビューの全編動画を会員限定で公開中!

▼ ご興味のある方はぜひご覧ください ▼

『CONNECT+』ではいろいろな情報を発信していきます。

会員登録は無料ですので、まだの方はぜひこの機会にご登録ください!

|

<サービス提供者について> |